• 08 • GESCHICHTE & ANSIEDLUNG

- 8.1 Aus der Geschichte

- 8.2 Die Ansiedlung und - Heimkehr -

- 8.3 Die Urbarial-Tafel

- 8.4 Ansiedler

- 8.5 Die Volkszählung

- 8.6 Völkische Eigenart

- 8.7 Kulturbund & Vereine

- 8.8 Der Weg der Donauschwaben

- 8.9 https://stadtarchiv.ulm.de/ulmer-geschichte-im- netz/migration

Hinweis: Bitte beachten Sie den Hinweis im Impressum: Seite 20 - Haftung für Links

8.1 AUS DER GESCHICHTE

"Geschichte hat kein Recht auf Vergessen!"

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. -1980-

In der pannonischen Tiefebene zwischen Donau und Theiß in der mittleren Batschka liegt die Gemeinde Kischker. Nach allen Seiten hin nur flaches, ebenes Land, so daß man schon von weither den hohen, weißen Kirchturm, der das ganze Dorf überragte, sehen konnte.

Die geographische Lage ist 19 ° 7' östliche Länge von Greenwich und 45° 5' nördliche Breite. Die Höhe über dem Meeresspiegel beträgt 85 m. Kischker liegt an der Bahnstrecke zwischen Budapest und Belgrad. Ebenso an der Hauptverkehrsstraße zwischen Werbaß und Neusatz. Die Gemarkung von Kischker wird von folgenden Gemarkungen begrenzt: Im Osten von St. Tamasch, im Süden von Altker, im Westen von Schowe, im Nordwesten von Kutzura und im Norden von Altwerbaß.

In dem fruchtbaren Schwemmland an der mittleren Donau waren schon frühzeitig Menschen und Stämme zu finden, die Ackerbau und Viehzucht betrieben, um ihre Ernährung zu sichern. Das Donauland war dann im Laufe der Jahrhunderte in den Machtbereich verschiedener umliegender großer Staaten und Völker geraten. Es waren germanische Stämme, die Römer, die Hunnen und Awaren, die sich vorübergehend seßhaft machten oder sich gegenseitig verdrängten. Die Türken kamen als Eroberer und als fanatische Feinde des Christentums nach Europa (16. bis ins 18. Jahrhundert). Sie verwüsteten das Land und unterdrückten die dort lebenden Völker. Die Befreiung des Donaulandes nach der Türkenherrschaft war eine gesamtdeutsche Leistung. Im Kampfe um die Befreiung dieses Landes fielen viel mehr Deutsche, als später dort angesiedelt wurden.

Die Vorgeschichte Kischkers läßt sich zurückverfolgen bis ins 13. Jahrhundert (Nachforschungen von Prof. Friedrich Lotz). Zuerst wird es im Jahre 1267 als Cheer erwähnt, was aber damals eine ganze Gegend bezeichnete. Das Feld gehörte zur Batscher Festung war Eigentum der Landesherren. In späteren Urkunden wird der Name auch Ker geschrieben, weitere Namensformen sind Natchker, Györgyker, Pinkaker und Metscheschker. Eine von Dr. Dudasch entworfene historische Karte von der Batschka vor 1526 zeigt Pinkaker und Györgyker auf. Die türkischen Deftern (Steuerbücher) erwähnen Kischker und Metcheschker.

Als die Serben aus ihrer Heimat im Süden vor den Türken flüchten mußten, kamen sie um 1690 in die Batschka. In dieser Zeit entstanden die Dörfer Maliker und Stariker, die in der Kameral-Konskription von 1702 als neue Dörfer aufgezählt wurden. Da Maliker aber in der Zeit der Kurutzen Raubzüge (um 1705) einging, wurde das Feld der Gemarkung Ker (Stariker) angeschlossen. Die Umgebung von Ker war bewaldet und mit ausgedehntem Röhricht bewachsen. Durch das Dorf, den Wald und das Röhricht zog der nach Peterwardein führende wichtige Militärweg.

Von der Ansiedlung im Jahre 1786 an führte die Gemeinde den Namen Kiskér (lies = Kischker, auf deutsch = Kleinker). Im November 1918, als die Batschka zu Jugoslawien kam, wurde der Name slawisch auf Maliker umbenannt. Von 1922 bis 1927 hieß der Ort amtlich Pribitschewitschewo, nach dem damaligen Minister Pribitschewitsch. Ab 1928 führte die Gemeinde den Namen Batschko-Dobro-Polje. In der Zeit des zweiten Weltkrieges, während der ungarischen Besetzung (1941-1944), hieß sie wieder Kiskér (Kischker). Seit Oktober 1944 wird die Gemeinde neuerlich Bačko Dobro Polje genannt.

Doch im Volksmund, auch bei den anderen Nationen, war und bleibt es Kischker - gesprochen "Gischgeer".

Klein-Ker = Kiskér = Bačko Dobro Polje = Kischker = Gischgeer

8.2 Die Ansiedlung unserer Ahnen

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. -1980-

Die Zeit der Ansiedlung unserer Ahnen beginnt mit einer großen Wende in der Geschichte Europas. Zwei große geschichtliche Entwicklungen sind es vornehmlich, die mit der Beweggrund für die Besiedlung unserer alten Heimat waren: Die Vertreibung der Türken und der neue Geist der Freiheit, der sich von Frankreich ausgehend zu regen begann und nach einer Entladung suchte. Weiterhin war es wohl auch die Enge des Raumes und die Dichte der Bevölkerung, vornehmlich in den südwestdeutschen Ländern, die mit den Anlaß zur Auswanderung gaben. Durch die Auswanderung eröffnete sich den Fortziehenden eine Besserung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse und die Aussicht, als freie Bauern mitzuhelfen an der Erschließung zurückgebliebener Gebiete. Dazu kamen noch die vom Kaiser gewährten Begünstigungen und Vorteile, die, von geschickten Werbern in deutschen Landen verbreitet, Anreiz und Wirkung nicht verfehlten.

Noch während im Südosten die letzten entscheidenden Schlachten zur Verteidigung Europas geschlagen wurden, durchbebten neue Ideale einer neuen Menschheit die damalige Welt, entbrannte in vielen Herzen die Sehnsucht nach einem neuen, freiheitlichen Leben. Das Ende der mittelalterlichen Epoche, wie Leibeigenschaft und Ungleichheit der Stände, war angebrochen. Kein Wunder, daß die Wellen dieser neuen Sehnsucht, dieses neuen und nach Freiheit strebenden Geistes auch in den Frankreich am nächsten liegenden deutschen Landen hinüberschlugen und besonders in Elsaß, in Lothringen, in der Pfalz und den klassischen Ländern des schon immer hellhörigen Schwabentums den Willen zeugten, Bindungen abzuwerfen, die schon seit vielen Jahrhunderten lästig empfunden wurden.

In zähem Ringen hatten die Heere Prinz Eugens dem Halbmond eine Niederlage nach der anderen zugefügt. Prinz Eugen dachte klar. Er wollte das von den Türken befreite Land gegen neue Einbrüche festigen und siedelte ausgediente Soldaten an. Der ungarische Reichstag ersuchte den Herrscher (1723), aus seinen österreichischen Erbländern und aus dem Römischen Reich Deutscher Nation Ansiedler nach Ungarn zu bringen. Einzelne Grundherren entschlossen sich zu ähnlichen Plänen.

Weite Gebiete waren durch Krieg und Türkenherrschaft verwüstet. Wirtschaft, Ackerbau, Gewerbe und Handel lagen vernichtet darnieder. Die Bevölkerung war vor den Türken geflüchtet oder in blutigen Kämpfen niedergemetzelt worden. Umfangreicher Landbesitz kam in die Hand des Staates. Unter dem Namen Prädien, Pußten oder Kameralgüter wurde dieser Staatsbesitz von der österreichischen Hofkammer verwaltet. Die höchsten Interessen des Staates, militärische, wirtschaftliche und kulturelle, sprachen für einen Neuaufbau der befreiten Länder. Ein Neuaufbau dieser Gebiete aus eigener Kraft war aber aus Mangel an Menschen unmöglich. Der Staat entschloß sich, die entvölkerten und vernachlässigten Gebiete zu besiedeln. Die Menschen zu dieser Besiedlung mußten aber aus anderen Gebieten gebracht werden. Die vom Staate eingeleitete Besiedlung brachte größtenteils Bauerntum in das Land.

Beim sogenannten „ersten großen Schwabenzug“ (1711-1740) wurde hauptsächlich das Banat und die schwäbische Türkei besiedelt. Beim „zweiten großen Schwabenzug“ (1740-1780) kamen viele deutsche Siedler auch in die Batschka. Als besonderes Merkmal dieser beiden Ansiedlungsepochen sei vermerkt, daß nur Ansiedler katholischen Glaubens zur Einwanderung zugelassen worden waren.

Erst beim „dritten Schwabenzug“ unter Kaiser Joseph II. (1780-1790) fiel die Schranke des Glaubenszwanges, und es konnten auch Protestanten angesiedelt werden. Joseph war ein Fürst von großen Fähigkeiten und vielseitiger Begabung. In der dichten Besiedlung des Landes sah er eine Hauptbedingung des Gedeihens und der Stärke des Staates. Während seiner Zeit wurden ausschließlich Deutsche angesiedelt - er wollte deutschen Fleiß und deutsche Arbeitsamkeit einbürgern, um dadurch auch die übrigen Einwohner des Komitates zu Fleiß und Arbeitsamkeit zu erziehen. Er erließ ein sogenanntes „Ansiedlungs-Patent“, welches durch den in Frankfurt residierenden Kaiserlichen Kommissär vorzüglich in der Pfalz, in Zweibrücken und in Hessen publiziert wurde:

„Wir Joseph der Andere von Gottes Gnaden, erwählter Römischer Kaiser, zu allen Zeiten Mehrer des Reiches, König in Ungarn, Böhmen, Galizien und Lodomerien etc., thuen hiermit Jedermänniglich kund, das Wir in Unsern Königreichen Ungarn, Galizien und Lodomerien viele unbesetzte leere und öde Gründe besitzen, welche Wir gesonnen, mit deutschen Reichsgliedern, besonders aus dem Ober-rheinischen Kreise anzusiedeln.

Zu dem Ende versprechen Wir bei Unserer angebohrenen kaiserl. königlichen Parole, allen zu Uns wandernden Reichs-Familien deren wir viele Tausende an Ackersleuten und Professionisten benöthigt sind:

- Erstens: Eine gänzlich vollkommene Gewissens- und Religionsfreiheit, wie auch jede Religions-Parthey mit denen benöthigten Geistlichen, Lehrern, und was dazu gehöret auf das Vollkommenste zu versorgen.

- Zweitens: Eine jede Familie mit einem ordentlichen, neuen, nach Landesart geräumigen Haus, nebst Garten zu versehen.

- Drittens: Die Ackersleute mit dem zu jeder Familie erforderlichen Grund in guten Äcker und Wiesen bestehend, wie auch mit dem benöthigten Zugund Zucht-Vieh, dann Feld- und Hausgeräthschaften zu beschenken.

- Viertens: Die Professionisten und Tagwerker hingegen haben sich bloß deren in der Hauswirtschaft nöthigen Geräte zu erfreuen, wo nebstbei aber den Professionisten für ihre Handwerksgeräthe anzuschaffen 50 Gulden Rheinisch im Baaren ausgezahlet werden.

- Fünftens: Der älteste Sohn von jeder Familie ist und bleibet von der Militär-Rekrutierung befreyet.

- Sechstens: ]ede Familie erhält von Wien aus freye Transportierung bis auf Ort und Stelle der Ansiedlung, wozu die benöthigten Reisegelder ausgezahlet werden; darnach dauert die Verpflegung noch so lange fort, bis die Familie im Stande ist sich selber zu ernähren. Sollte aber nach dieser Unterstützungsfrist eine oder die andere Familie in ein unverschuldetes Unglück gerathen, so wird gegen die dreyjährige Rückerstattung aller Vorschub geleistet.

- Siebentens: Um die neuen Ankömmlinge, welche auf der Reise, oder wegen Veränderung des Klimas oder auch auf sonstige Weise erkranken möchten, so geschwind als möglich in ihren vorigen gesunden Zustand zu versetzen, werden Spitäler angelegt, um dieselben darinnen auf das sorgfältigste unentgeltlich zu verpflegen.

- Achtens: Endlich wird diesen Reichseinwanderern von dem Tage ihrer Ansiedlung an, durch ganze zehen Jahre die Freyheit zugesichert, binnen welcher Zeit solche von allen Landes- und Herrschafts-Steuern, Abgaben und Lasten, wie sie auch Namen haben möchten, gänzlich befreyet sein und verbleiben sollen. Nach Verlauf dieser zehen Frey-Jahren aber sind sie verbunden eine leidendliche landesübliche Steuer-Abgabe, so wie andere Landeseinwohner zu entrichten.

Welchen Entschluß und Willensmeinung Wir zur Steuer der Wahrheit mit Urkund dieses besiegelt mit Unserem K. K. aufgedruckten Sekret-Insiegel bestättigen, so gegeben Wien am ein und zwanzigsten September Anno siebenzehnhundert zwei und achtzig - Unserem Reiche des Römischen im neunzehnten, des Ungarischen und Böhmischen im zweiten.

Josef

ut. R. Fürst

Colloredo mppria.

(L. S.)

Ad mandatum Sacrae Caesareae

Majestatis proprium.

Ing. v. Hofman.“

Dieses Ansiedlungs-Patent wurde noch in den letzten Monaten 1782, besonders aber in den ersten Monaten 1783 im ganzen Oberrheinischen Kreise verkündet. Es hatte auch den günstigsten Erfolg. Denn gar bald erklärten sich Hunderte von Familien bereit, unter den angegebenen Bedingungen ihre alte Heimat zu verlassen und im versprochenen Ansiedlungslande sich eine neue Heimat zu gründen. Johann Eimann, der die Geschichte der Ansiedlung, besonders die der Neu-Siwatzer Gemeinde, im Jahre 1820 schrieb, erwähnt in dieser Geschichte, nach Publizierung des Ansiedlungs-Patentes wäre die Auswanderungslust im Oberrheinischen Kreise so groß gewesen, daß es schien, als wollte die ganze Gegend auswandern.

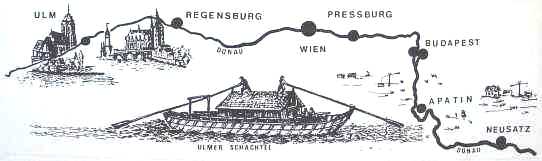

Den Weg in die neue Heimat wies ihnen die Natur. Donauabwärts wanderten sie nach dem Südosten. In der Hauptsache benützten sie die damaligen Donauschiffe, die „Ulmer Schachteln“ und die „Kelheimer Platten“. Es war ein weiter Weg, rund 150 Meilen (eine deutsche Meile = 7420 m) mußten zurückgelegt werden. Wenn man bedenkt, daß sie alle unentbehrlichen Reisebedürfnisse mit sich tragen mußten, daß manche Familien altersschwache Greise, die meisten Familien Kinder mit sich führten, daß sie durch unbekannte Gegenden wanderten, wo sie so manche Schwierigkeiten überwinden und erdulden mußten, müssen wir eingestehen, daß die Einwanderung trotz allem Versprechen schwierig war. In Regensburg erhielten sie von der kaiserlichen Gesandtschaft Reisepässe bis nach Wien. In Wien meldeten sie sich bei der ungarischen Hofkanzlei, gaben ihre Reisepässe ab und wurden dann mit einem sogenannten „Ansiedlungspaß“ an die Hofkammer in Ofen gewiesen. In Ofen wurde in ihrem Ansiedlungspaß vermerkt, dass sie sich als „Ansiedler der Batschka“ bei dem Ansiedlungs-Rentamt in Sombor zu melden haben. Als sie nun in Sombor angekommen waren, erhielt jedes Familienoberhaupt, nach vorangegangener „Protokoll-Aufnahme“, ein ,,Einquartierungs-Billet“, mit welchem die Familie zur Einquartierung in einen Nachbarort auf solange Zeit eingewiesen wurde, bis sie ihr eigenes neu zu erbauendes Haus im Ansiedlungsort beziehen konnte.

Kischker war der Zeitfolge nach das vierte deutsch-protestantische Ansiedlungsdorf der Batschka. Im April und Mai 1784 wanderten die Torschauer Kolonisten ein, ihnen folgten von Juni bis Oktober 1784 die Tscherwenkaer und von Oktober 1784 bis Frühjahr 1785 die Neuwerbaßer Siedler. Im Laufe des Jahres 1785 wanderten die für Kischker bestimmten Familien ein, die nach ihrer Ankunft in Neuwerbaß gegen den Schlafkreuzer einquartiert wurden. Das Dorf Kischker wurde vom April bis`]uli 1786 erbaut. Als Graf Peter Revay im Auftrage der kgl. ung. Statthalterei in Ofen den Ort Ende Juni 1786 besuchte, waren von den geplanten 228 Häusern 178 schon ganz aufgestampft, 13 im Stampfen begriffen und 37 noch unangefangen; von den aufgestampften waren 118 ganz eingedeckt, 54 mit Dachstühlen versehen und 56 unaufgeschlagen. Revay betonte in seiner Meldung an die Statthalterei: „In diesem Orte sind alle Materialien, bis auf einige Bretter und Latten, . . . vorhanden.“ Am 27. Juni traf dann aus Hradek Bauholz in der Batschka ein, so daß Revay seiner festen Hoffnung Ausdruck gab: „Das Kolonistendorf dürfte bis Ende Juli ganz erbaut werden.“ Der erste Gemeinderichter ]ohann Medikus und der gestrenge Ortsgespan Gaal hielten die Kolonisten zur Bauarbeit an, so daß die Erbauung des Dorfes flott vonstatten ging. Der magyarische Ispan Gaal war ein roher Pascha, jähzorniger Natur, der den Ansiedlerahnen die erste Zeit bitter schwer machte. Gaal ritt ständig im Dorfe umher und fluchte wütend, oft ohne Ursache, auf die Leute los. Wenn die Ansiedler seine wetternde Stimme hörten, gingen sie ihm aus dem Weg, was ihn noch mehr reizte. Da sie seine in magyarischer Sprache erteilten Befehle nicht verstanden, konnten sie diese auch nicht befolgen. Als die Kolonisten sich bei der Herrschaft beschwerten und einen deutschen Aufseher verlangten, da legte Gaal ihnen entsetzliche, grausame Strafen auf, sie mußten sich auf Brennessel und gespitzte Pfähle setzen, er ließ sie stundenlang in den Rauchfang hängen usw. Die Roheiten brachen dem Wüterich endlich den Hals. Kaiser Joseph H., der die Beschwerdeschrift der Kischkerer las, ließ die Angelegenheit vom Batschkaer Kommissar gründlich untersuchen, und da man den Aufseher schuldig fand, wurde er abgesetzt und bestraft samt den Panduren, die ihm behilflich waren.

Der Bau der Häuser war einfach. Jedes Haus war 11 Klafter lang, 3 Klafter breit, _8 Fuß hoch, wurde mit Rohr gedeckt und hatte ein Zimmer, eine Küche, eine Kammer und einen Stall. Alles nötige Baumaterial stellte die Regierung und zahlte auch die Arbeit des Baumeisters und der Bauleute. Die diesbezüglichen Daten sind höchst interessant. Das Baumaterial für ein Ansiedlungshaus wurde gewöhnlich mit 106 fl. 18 Kr. berechnet (diese Rechnung ist nach Eimann über die Ansiedlungshäuser in Tscherwenka, doch wird in Kischker kein großer Unterschied gewesen sein):

für das Stampfen der Mauern 16 fl 00 kr.

für Schmieren und Verputzen 19 fl 15 kr.

für den Rauchfang zu machen 3 fl 12 kr.

für den Feuerherd zu machen 00 fl 30 kr.

für zwei Giebel 2 fl 00 kr.

für die Türstöcke einsetzen 2 fl 24 kr.

für die Ofenfüße einsetzen 00 fl 24 kr.

für die Fensterstöcke einsetzen 1 fl 12 kr.

für den Oberboden mit Bretter 2 fl 30 kr.

für denselben mit Estrich zu übertragen 7 fl 00 kr.

für den Dachstuhl zu zimmern 14 fl 17 kr.

für denselben aufzuschlagen 2 fl 00 kr,

für Rohrdach 6 fl 50 kr.

für Türen a´ 86 kr. 3 fl 44 kr.

für die Fenster a´ 1 fl. 3 fl 00 kr.

für die Türbeschläge a´ 81 kr. 3 fl 24 kr.

für zwei Öfen von Kacheln 6 fl 00 kr.

fl = Gulden (Florin), Wert 2019: entspricht 1740 - ca. 31 Euro

kr = Kreuzer 60 Kreuzer = 1 Gulden, ab 1857 - 100 Kreuzer

Es ist nach dieser Aufstellung leicht zu berechnen, wieviel die in Kischker erbauten Häuser den Staat kosteten. Ursprünglich waren 230 Hausplätze den Ansiedlern zum Häuserbau angewiesen, aber nur auf 215 Plätzen Wurden Häuser erbaut; die überzähligen 15 Plätze blieben leer, bis später nachkommende Siedler auch auf diesen Plätzen Häuser erbauten. Es geschah dies in den Jahren 1787-1789.

Die Kischkerer Siedler waren mit dem schlichten Kolonistenhaus, dem damaligen landesüblichen Bauernhaus unserer Tiefebene, nicht sehr zufrieden. In einer Bittschrift an den Kaiser verlangten sie, man möge in ihre Zimmer Fußböden aus Holz legen lassen, da der ungebretterte Fußboden ihre Wohnungen ungesund mache, „deshalb sei auch eine Krankheit eingerissen“; Weiter baten sie um überdachte Dreschtennen. Ihre Bitte wurde aber abgeschlagen.

Kolonisten-Haus

Außer dem Haus erhielten die Ansiedler auch alle nötigen Hausgeräte, und zwar:

1 Bettstatt

1 Axt

1 Mehlsieb

1 Strohsack

1 Breithaue

1 Brotschießer

1 Teppich

1 Grabschippe

1 Wasserzuber

6 Säcke

1 Mistgabel

1 Melkkübel

1 Backmulde

1 Spinnrad

1 Butterfaß

Außer diesen Hausgeräten bekam noch jede Familie eine Kuh oder 18 Gulden.

Die Bauernfamilien erhielten noch:

4 Pferde oder 88 Gulden

1 kurzer Zaum

1 langer Zaum

4 Halftern

8 Zugstränge

2 Spannstricke

1 Sense samt Wetzstein

2 Sicheln

1 unbeschlagenen Wagen

1 Pflug samt Zubehör

1 Schleife

1 Beil

1 Stockhaue

1 Wurfschaufel

1 hölzerne Gabel

1Tängelgeschirr

2 Bohrer

1 Schneidmesser

1 Handsäge

1 Wagenseil

Außerdem eine halbe oder eine viertel Session mit Winter- und Sommerfrüchten angebautem Ackerfeld, samt den dazugehörigen Wiesen. Doch mußten die Saatfrüchte zurückerstattet werden.

(1/2 Session = 16 Joch Ackerland, 10 1/8 Joch Wiesen) ca. 1.495 a

(1/4 Session = 8 Joch Ackerland, 4 3/8 Joch Wiesen) ca. 719 a

1 Habsburger Joch 18. Jahrhundert = rund 57,5 Ar

Die Professionisten erhielten außer den früher erwähnten Hausgeräten 50 Gulden zum Ankaufen ihrer nötigen Werkzeuge. Alle diese Gerätschaften, samt Kühen und Pferden und samt den Reisegeldern, die die Ansiedlerfamilien erhielten, gerechnet, beziffert sich die Ausgabe für jede Familie durchschnittlich auf 300 Gulden. Rechnen wir nun hinzu noch die Summe von 200 Gulden, die jedes Haus für die Familie kostete, so läßt sich annehmen, daß jede Ansiedlerfamilie den Staat 500 Gulden kostete. Die Ansiedlerfamilien in Kischker kosteten demnach 115.000 Gulden.

Heimkehr

8.3 DIE URBARIAL-TAFEL VOM JAHRE 1787

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. -1980-

Aus der Festschrıft von Prof. Friedrich Lotz 1936

Die „Urbarial Tafel von Cameraldorf Kiss-Keer A0 1787“, die vom 21. Juni 1787 datiert und von dem Geometer Stephan Szalay unterfertigt ist, bildet den Abschluß der Besiedlung und bietet zugleich deren Gesamtergebnis. Es war das erste Grundbuch der Gemeinde und zeigt die Verteilung der urbaren, fruchtbaren Grundstücke unter den Urbarialisten, Bauernkolonisten; es zählt aber schon die jährlichen Roboten (Arbeits- oder Spanndienste), Zinsen und Naturalabgaben auf, die der einzelne Erbuntertane nach verflossenen Freijahren an die Grundherrschaft zu leisten hatte. Denn die Ansiedler waren keine grundbücherlichen Eigentümer der erhaltenen Felder, sondern nur Erbpächter, das Nutznießungsrecht vererbte sich nämlich in der Familie und fiel in der Regel dem ältesten Sohn zu. Wie aus der Schlußklausel hervorging, wurde der Inhalt des Urbarialverzeichnisses den Kolonisten in ihrer Muttersprache mitgeteilt. Zunächst zählte die Tafel die Namen der Kolonisten der Hausnummer nach auf, demnach konnten daraus die Sippennamen ausgezogen und für die Familienforschung verwertet Werden. Sie enthielt insgesamt 198 Bauern 17 Kleinhäusler (Handwerker und Taglöhner) und 5 Freigründe: Pfarr-,Schulmeister-, Notär-, Gemeinde- und Fleischbankfeld. Die zweite Rubrik „Eigenschaft der Ansässigkeit“ gibt an, ob der Bauer 4/8 oder 2/8 Session Feld bekam. Eine ganze Session (zu übersetzen mit „Ansässigkeit“) hatte bekannterweise 32 ]och Ackerfeld und 22 Joch Wiesen, das ]och aber 1100 Geviertklafter. Die dritte Rubrik „Bestimmung der Ansässigkeit“ teilte den Boden in innere Gründe (Hausplätze, Hofstellen und Gärten) und äußere (Acker- und Wiesenfelder). Der Bauer hatte einen 26/8, der Kleinhäusler 13/8 Preßburger Metzen Aussaat umfassenden Platz im Dorfe erhalten. Der Halbsessionist bekam 16 ]och Acker- und 101/8 ]och Wiesenfeld, der Viertelsessionist 8 ]och Ackerfeld und 43/8 ]och Wiesen. Die Zahlen der jährlichen Tagroboten beliefen sich beim Halbsessionist auf 26, beim Viertelsessionist auf 13; ersterer hatte der Herrschaft mit Wagen oder Pflug 26 Tage unentgeltlich zu arbeiten oder 52 Handroboten zu leisten, letztere die Hälfte. Von allen Getreidearten gaben sie das Neuntel, außerdem zahlte der Bauer wie der Kleinhäusler 1 Gulden Hauszins. An kleinem Zehent gab der Halbbauer 1/2 Halbe Schmalz, 1 Kapaunen (Hahn), 1 Huhn und 6 Eier, der Viertelbauer die Hälfte.

Wir sehen, daß diese Urbarialtafel sich auf alles Grundsätzliche des damaligen bäuerlichen Lebens erstreckte und auf der Bodengebundenheit und dem Familiengedanken fußte. Die Gesetzgebung Josephs II., die die Verleihung des freien bäuerlichen Besitzes, seinen Umfang und seine Versteuerung bestimmte, lag den ganzen Besitzverhältnissen zugrunde. Ein jeder Ansiedler erhielt entsprechend der Zahl der Arbeitskräfte und der Geldmittel, die er itbrachte, eine ganze, halbe oder Viertelsession. Diese Abhängigkeit der Betriebsgröße eines Hofes von der Größe einer Familie, der Anzahl der Hilfskräfte, zeigt die Weitsichtigkeit, mit der Joseph ll. Die Siedlungspläne durchdachte. Es sollten auf jeden Fall lebensfähige Höfe geschaffen Werden, die eine Familie ohne fremde Hilfskräfte gut ernähren konnten. Den Grund und Boden gab man den Ansiedlerfamilien als Ernährungsgrundlage und das Nutznießrecht überging von Geschlecht zu Geschlecht.

8.4 Die Ansiedler aus "UNVERGESSENESKISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. -1980-

VERZEICHNIS DER ANSIEDLER

Im folgenden führen wir die Namen der in Kischker angesiedelten Bauernfamilien in alphabetischer Reihenfolge an. Von den angesiedelten Handwerkern und Taglöhnern liegt leider kein Verzeichnis vor. Die neben dem Namen stehende Ziffer gibt die Zahl der zur Kolonistensippe gehörenden Familien an.

Altheim, Amberg (2), Antoni (2), Armbrüster

Bauer (4), Bach (2), Beck, Becker (2), Bechtold, Beintner, Berg, Bieber,

Biege, Blatter, Blumenschein, Boländer (2), Borner, Borst, Börkel, Brech-

macher, Buchmann, Burghardt, Büchler

Demand, Dietrich (3), Dindinger, Donner, Dussing

Ebersold, Ehrhardt, Eidenmüller (2), Eisenlöffel (2), Endres, Engel (2),

Eva (2)

Falkenstein, Federmann, Fischer, Forell, Frank, Freitag, Friedrich, Frit-

zinger, Fröhlich, Früh

Gartner, Georg, Gerber, Gerstheimer, Gilmann, Glas (2), Glei (Klei),

Göbel, Götz, Gran, Greilach (3), Groß

Haag, Haas, Hajnotzy, Hartmann, Hasmann, Hausknecht, Heinz, Held,

Hellermann, Herchen, Hermann, Hert, Hofmann, Hetzel, Hissung, Hof-

stetter, Hettinger, Huber, Humann, Hütter

Jahke, Jung (4)

Keupert, Kister, Klein (2), Kling, Knipper, Kohler, Kolb (2), Konrad,

König, Körber, Krieger, Kreter, Kreutzer, Krohn (3), Kutscher

Lautenbach, Lautenschläger, Laux, Lechner, Liebmann, Litz (2), Lints,

Litzenberger, Lung

Maaß, Mahler, Mathes, Mayer, Meder, Medikus, Meister, Melcher, Mensch,

Mesler, Mohr (3), Morgenthaler, Müller

Nägeli, Neubauer, Neumann, Noe

Paul (2), Peter, Pfaff, Philipps (2), Porpus, Proesper, Prusius

Rauch, Reitenbach, Relin, Römmig (2), Roth (2)

Schad, Scheifle, Schlafmann (2), Schmeltzer, Schmidt (4) evangelisch,

Schmidt (2) reformiert, Schneider (3), Schnell, Schoest, Schopp, Schreiner,

Schuard, Schwarz (2)

Seeger, Sehne (4), Seibert (2), Simon, Sohl, Spang, Speeh (Spee), Steeg,

Stroh, Stötzer

Trarbach, Trumpler, Tümler, Trießler

Uhl

Wächter, Weber (2), Weidmann, Werner, Wolf, Wüst, Würtz

Zapp, Zeuner

8.5 DIE VOLKSZÄHLUNG 1791

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. -1980-

Aus der Festschrift von 1936

Am 30. Dezember 1791 - also 5 Jahre nach der Ansiedlung - wurde in Kischker eine Volkszählung durchgeführt, über die ein Verzeichnis im Ortsarchiv vorhanden war. Beim Vergleichen dieser Konskription mit der Urbarialtafel fiel zunächst auf, daß sich im Sippenstand eine starke Veränderung vollzogen hatte. Einige waren abgewandert, andere Waren in der männlichen Linie erloschen, viele aber siedelten sich in dem kurzen Zeitraum von 1787 - 1791 in Kischker ein. In der Konskription kamen folgende 28 Namen nicht mehr vor:

Beck, Blatter, Borner, Buchmann, Büchler,

Fritzinger, Frank, Fröhlich,

Götz, Grau,

Haas, Herrchen, Hissung, Hofmann,

Knipper, Konrad,

Mayer, Medikus, Melcher,

Nägeli, Neubauer,

Rauch, Relin,

Schoest, Seibert,

Trarbach, Tumler

Zapp.

Später aber tauchten einige dieser Namen wieder auf, wie Frank, Hoffmann, Konrath, Mayer, Seibert.

Wie ist das Wiedererscheinen dieser Familien zu erklären? In den meisten Fällen kehrten die abgewanderten Familien später nach Kischker zurück. Sicher verleidete ihnen etwas das Ansiedlungsdorf, sie versuchten anderswo ihr Glück, bereuten den Dorfwechsel und kamen zurück. In vereinzelten Fällen starben die Eltern frühzeitig, und da die Söhne noch klein waren, konnten sie erst in Jahren das Haus und die Bauernwirtschaft übernehmen, worauf sie steuerpflichtig wurden und auch in den Steuerlisten vorkamen.

Auffallend groß ist die Zahl jener Familien, die in Kischker nach der Besiedlung ansässig wurden. Sie erwarben sich teils eigene Häuser und Felder von den Abwanderern, teils wohnten sie in Zins und waren Handwerker.

Von diesen Nachzüglern fanden viele eine dauernde Heimat in Kischker, einige aber hielten sich nur vorübergehend auf. Zugewandert sind folgende 48 Familien: Bayer, Beron, Briesner, Brücker, Brunner, Casparek, Dalet, Enzminger, Fernpiller, Guld, Gutschner, Hug, Josee, Krob, Landvater, Leinweber, Lenhard, Lindenlaub, Mertz (März), Molter, Moser, Nehlich, Neifert, Neß, Noresi, Oberländer, Ott, Pabstmann, Petz, Pfeiffer, Pissinger, Postel, Putze, Reitenauer, Ried, Querini, Sekler, Schiffmann, Stich, Strohm, Teifel, Tormajer, Traut, Wack, Walter, Wentz, Wittmer, Zink.

Da 48 Familien zugewandert, 28 Familien abgewandert waren, so hatte der Ort eine Zunahme von 20 Familien. Unsere Ansiedlerahnen wurden freie Untertanen genannt, sie hatten Freizügigkeit genossen, wovon sie auch reichlich Gebrauch machten.

Laut der Volkszählung belief sich die Seelenzahl im Jahre 1791 auf 1147. Davon waren der Religion nach 1015 evangelisch, 63 reformiert, 57 römisch-katholisch und 12 israelitisch. Die Konskriptionsliste enthielt 258 Männer und 270 Frauen, von den 619 Kindern waren 356 männliche und 263 weibliche.

Reformiert waren 12 Familien: Blumenstock, Brücker, Guth, Krieger, Lins, Mohr, Moser, Paul, Valentin und Heinrich Schmidt, Wentz und Zink. Römisch-katholisch waren folgende 12 Familien: Briesner, Fernpiller (Gemeindenotär), Guld, Huber, Hug, Josee, Lechner, Lung, Noresi, Pabstmann, Postel und Querini. Die zwei jüdischen Kaufleute hießen Hirschl und Spitz, letzterer hatte einen Gehilfen und einen Hauslehrer namens Mandel.

Ein Teil der reformierten Familien zog nach Neuschowe, die Katholiken wanderten auch ab, so wurde der Ort rein evangelisch.

Dieser Volkszählung kam in sippenkundlicher Hinsicht eine überaus große Bedeutung zu. Das Verzeichnis gab nicht nur die Namen und das Alter der Familienmitglieder an, sondern mit unter auch Verwandschafts-verhältnisse.

8.6 Völkische Eigenart

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. 1980

Auszüge aus der Festschrift von 1936 von Prof. Friedrich Lotz

Wie Inseln aus dem Meer erhoben sich die Siedlungen der Batschka. Deutsche, serbische, ungarische, slowakische und kleinrussische Dörfer lagen nebeneinander. Die deutschen Ortschaften zeichneten sich durch Ordnung und Sauberkeit aus. Die Gassen waren rein gefegt, die Häuser blütenweiß getüncht, die Höfe bis in die versteckten Winkel wohlgeordnet, die Zimmer reinlich, einladend und die Gärten und Felder waren musterhaft bebaut.

Die in völkischer Hinsicht überaus bunten Ansiedlungen Waren meistens auch von zwei bis drei Kirchen überragt. Selten war ein Dorf – wie Kischker - dem Glaubensbekenntnis und der Volkszugehörigkeit nach einheitlich, und eben dies gab unserer rein deutsch-evangelischen Gemeinde ein ganz besonderes Gepräge. Es ist auch bemerkenswert, daß Kischker nicht mit den nachbarlichen protestantischen Dörfern, sondern mit den entfernteren aber ebenfalls rein deutsch-evangelischen Gemeinden Bulkes und Jarek seit altersher in guter Beziehung stand. Die Bewohner dieser Bauerndörfer waren immer etwas konservativer als die anderen deutschen Ortschaften, sie strebten nicht nach städtischen Lebensgewohnheiten, sie hielten der alten Bauernart die Treue und ihre Söhne liebten die Bauernarbeit, so daß nur wenige studierten. Der tüchtige Menschenschlag ließ sich auch zur Zeit der Konjunktur in keine Spekulationen ein und war in letzter Zeit wirtschaftlich stark und kerngesund.

Besondere Tugenden unserer Kischkerer: Fleißig, strebsam, sparsam, auch schuldenfrei, verwandtschaftstreu, liebt die Gesellschaft, macht gern Spaß, politisiert gern - doch streitet nicht, grüßt alle Leute, ist fröhlich und vergnügt und genießt, was ihm die Welt bietet.

Auch an der Kleidung konnte man gegenüber anderen Nationen einen deutlichen Unterschied sehen. Während andere, hauptsächlich bei den Frauen, mehr grelle, schreiende Farben trugen, waren unsere Frauen einheitlicher und für das Auge angenehmer gekleidet. Bis in die Zeit vor dem ersten Weltkrieg trug man sonntags die schönen Trachtenröcke. Die Grundfarbe war Schwarz oder Dunkel mit kleinen rot-grünen Blumenmustern, in weißes kurzärmeliges Hemd mit einem schwarzsamtenen Leibchen und um die Schultern ein ebenfalls buntgeblumtes seidenes Umhangtuch, das mit Fransen eingefaßt war. Die älteren Frauen trugen im Winter zum Schutz gegen die Kälte den „Tschurak“, einen halblangen, mit Lammfell gefütterten schwarzen Frauenmantel.

In der letzten Zeit war es ein schönes Kopftuch (sonntags mit gepresstem Kranz), das auch dem Gesicht seinen wahren Ausdruck verlieh und als Kopfbedeckung diente. Am Oberkörper waren sie mit einer zierlichen Bluse bekleidet, und die weiten, langen, feingefältelten Röcke gaben dem Ganzen das Gepräge, auf Tradition wurde großer Wert gelegt. Die Formen und

Gebräuche wurden streng einheitlich gewahrt. Die 6 bis 7 gestärkten Unterröcke waren ebenfalls sorgfältig in kleine Falten gelegt und bildeten die Unterkleidung. Der Rock war vorne mit einer zierlichen Schürze bedeckt.

Die Kleidung der Männer war zuletzt ganz neuzeitlich. Nach der Ansiedlungszeit, so auch noch später, war die Sonntagstracht ein runder, schwarzer Hut, eine schwarze Jacke oder ein Leiwl (Weste) mit weißen Knöpfen, enge schwarze Latzhosen in den weißen Socken (der Zipfel des Taschentuches flatterte auf der Seite heraus) und schwarze Schlappen.

Die Alltagstracht war einst Hosen, verfertigt aus selbstgesponnener und selbst gewebter Leinwand (aus Hanf). Die Socken aus Schafwolle, die Hemden aus gebleichtem Hanftuch (hänfernem Tuch) waren auch selbst hergestellt. Zur Feldarbeit trug man lederne „Batschker“, während im Winter „Klumpe“ (Holzschuhe) angezogen wurden. Zum Schutz gegen die trockene Kälte hatte man einen „Bunda“, einen Umhang, der bis zur Erde reichte und aus Schafpelz gefertigt war. Als Kopfbedeckung im Winter diente bis in unsere Zeit die gute, warme Pelzkappe.

8.7 SCHWÄBISCH-DEUTSCHER-KULTURBUND

aus "UNVERGESSENES KISCHKER" herausgegeben von Johann Lorenz D. J. 1980

Als sich am 20. Juni 1920 viele deutsche Männer und Frauen aus allen deutschen Siedlungsgebieten Jugoslawiens in Neusatz zusammenfanden und die Gründung des Schwäbisch-Deutschem Kulturbundes beschlossen, waren auch viele Kleinkerer in Neusatz anwesend, um diesem Festakte beizuwohnen. Die in unserer trauten Muttersprache gehaltenen Reden, der brüderliche Händedruck eines katholischen und eines evangelischen Pfarrers, mit dem Gelöbnis, sich einander als deutsche Brüder zu achten und zu lieben, die außerordentliche Freundlichkeit untereinander und der ganze Verlauf der Feierlichkeiten mit der weihevollen Stimmung, machten auf unsere Landsleute einen tiefen Eindruck.

Der Tag unserer Ortsgruppengründung wurde auf den 5. Dezember 1920 festgesetzt. Schon lange vor Eröffnung der Versammlung scharten sich Männer und Frauen vor dem Gemeindehaus zusammen. Alles war gespannt, wie schön es sein muß, deutsche Redner zum Volk deutsch sprechen zu hören, wo doch dieser Brauch damals schon nicht mehr geübt wurde. Aus Neusatz waren Dr. Georg Graßl, Emmerich Till und Jakob Krämer erschienen. Vikar Christian Müller hieß im Namen der Anreger die Erschienen willkommen und eröffnete die Gründungsversammlung. Zum Leiter der Versammlung wurde Pfarrer Jakob ]ahn gewählt. Der evangelische Frauenkirchenchor sang ein Eröffnungslied. Pfarrer Jahn dankte für das Vertrauen und die Ehre und begrüßte auch alle Anwesenden. Er hielt eine ergreifende Ansprache, worin er an die Worte anknüpfte: „Erkenne dich selbst“ - Er mahnte unser Volk, es solle sich selbst erkennen und seiner Muttersprache und seinen guten Tugenden treu bleiben. Wir sollen auch unsere Fehler bekennen und den Mut aufbringen, diese wieder auszubessern. Er warnte vor dem materialistischen und chauvinistischen Geist, weil dieser für unsere Kultur verderblich ist. Er forderte alle Anwesenden auf, zum deutschen Volkstum sich mutig zu bekennen, aber auch die Eigenart der andersnationalen Bürger zu achten und zu schätzen.

Bundessekretär Dr. Georg Graßl erörterte die Ziele und Aufgaben des Kulturbundes, betonte die Notwendigkeit eines Zusammenschlusses im Rahmen des Kulturbundes und forderte alle Landsleute auf, dieser Organisation beizutreten. Nach ihm sprach Vikar Müller und sagte unter anderem: „Wir brauchen uns dessen nicht zu schämen, daß wir Schwaben sind. Im Gegenteil, stolz können wir darauf sein, denn die Schwaben haben in ihrer neuen Heimat in der Wojwodina, seit der Ansiedlung unbeschreiblich viel geleistet. Deutsche Ausdauer und deutscher Fleiß haben derartige Erfolge aufzuweisen, wie diese keine andere Nation zu zeigen vermag.“

Hierauf sang der Männergesangverein das Lied „Brüder, reicht die Hand zum Bunde“. Georg Jaki schilderte die geistige Knechtschaft der deutschen Jugend und forderte, den Kampf für Freiheit des Geistes und der Kultur mutig aufzunehmen und bis zum Ziele zu führen. Er betonte, daß wir nur durch Einmütigkeit unseren kulturellen Fortschritt sichern können. Wir müssen alle dem Kulturbund beitreten, damit er stark genug werde, um unserem Volke seine deutsche Schule wieder zurückzugeben.

Danach wurde die Wahl des Ortsausschusses vorgenommen. Gewählt wurden: Obmann Daniel Roth, Schriftführer Ludwig Schwarz, Säckelwart Georg Jaki jung, Rechnungsprüfer Johann Fath und Adam Jaki.

Die Ortsgruppe ging mit großer Begeisterung an die Arbeit und konnte auch bald einen sehr schönen Erfolg aufweisen. Gleich nach der Gründung wurde eine eigene Bücherei für Erwachsene und Jugendliche aufgestellt, die allen Mitgliedern zugänglich war. Daß dieser Schritt der Ortsgruppe größtes Verständnis fand, bewies die Tatsache, daß schon nach kurzer Zeit die Bücherei vergrößert und mit neuen Büchern erweitert werden mußte. Auch auf das Vortragswesen legte die Ortsgruppe das größte Gewicht und konnte im ersten Arbeitsjahr bereits mehrere Vortragende gewinnen. Bei den öffentlichen Veranstaltungen der Ortsgruppe wirkte auch der Männergesangverein stets mit schönen gesanglichen Darbietungen mit. So wurde die Arbeit der Ortsgruppe im ersten Arbeitsjahr von der ganzen Bevölkerung unterstützt und konnte auf ihrer ersten Jahresversammlung im Dezember 1921 eine sehr rege Tätigkeit aufweisen. Die Zahl der Mitglieder erreichte die Höhe von 593. Die Bücherei hatte einen Stand von 680 Bänden. Auch die Bühnenabende der Ortsgruppe konnten immer Massenbesuch aufweisen.

Die Ortsgruppe begnügte sich mit dem erzielten Erfolg nicht und strebte eine Vertiefung der Volkstums- und Jugendarbeit an. Man beschloß, im Winter 1921/22 eine Winterschule für die schulentwachsene Jugend aufzustellen. Diese neue Belebung der Arbeit hatte zur Folge, daß die Mitgliederzahl Ende Dezember 1922 auf 680 angestiegen war. Die Schulung der Jugend ermöglichte es, daß die Ortsgruppe mit mehreren Vorlesungen und Liebhabervorstellungen vor die Öffentlichkeit treten konnte. Auch die Bücherei wurde mit dem Bezug von mehreren Zeitschriften bereichert. Bemerkenswert ist auch das im Winter 1922/23 durchgeführte Winterhilfswerk, mit dem die Ortsgruppe den Beweis erbrachte, was sie auf sozialem Gebiete zu leisten im Stande war. So wurden 56 arme Kinder eingekleidet und 15 notleidende Landsleute mit Mehl, Mais und Bargeld bedacht.

Ein harter Schlag traf die so großzügig angelegte und vielfach vorbildliche Tätigkeit der Ortsgruppe, als am 11. April 1924 der Schwäbisch Deutsche-Kulturbund laut Beschluß der Regierung aufgelöst und so auch unsere Ortsgruppe gesperrt wurde.

Der Neuaufbau im Jahre 1927 begann mit schwerer Mühe, denn es war nicht leicht, unseren eingeschüchterten Menschen den Glauben an sich selbst zurückzugeben. Die Arbeit wurde immer wieder erschwert. Trotzdem konnte die Ortsgruppe zu neuem Leben erweckt werden. Gleich im darauf folgenden Winter wurde eine Sänger- und Jugendabteilung gegründet und die Bücherei neu errichtet.

Mit Stolz kann gesagt werden, daß unsere Kulturbundortsgruppe, trotz der Schwierigkeiten dieser Zeit, auf allen Gebieten der Volkstumsarbeit eine segensreiche Tätigkeit entfalten konnte. Als 1931 die Satzungen des Schwäbisch-Deutschem Kulturbundes neu genehmigt wurden, war unsere Ortsgruppe eine der 13 Ortsgruppen, die sich über die schwierigste Zeit in die neue, dritte Aufbauperiode hinübergerettet hatten. Wir mußten nun nicht von neuem beginnen, sondern konnten mit unserer beispielgebenden Arbeit allen anderen Ortsgruppen als leuchtendes Vorbild dienen.

Da mit dem Kulturbund von behördlicher Seite der Weg zur Arbeit freigegeben war, wurde unsere Ortsgruppe in die günstige Lage versetzt, die Volkstumsarbeit auszuweiten. Die Vortrags- und Vorlesestunden wurden zur ständigen Erziehungseinrichtung der Ortsgruppe. Die Jugend bekam ihre allwöchentlichen regelmäßigen Heimabende. Die Turn- und Sportarbeit wurde weitergepflegt und die Bücherei ausgebaut. Besonders dem sozialen Werk wurde stets die größte Aufmerksamkeit zugewendet, und in jedem Winter konnte eine Sammlungsaktion mit bestem Ergebnis durchgeführt werden. Es gab kein Arbeitsgebiet, auf dem sich die Ortsgruppe nicht mit allem Ernst betätigt hätte. 1936 war unsere Ortsgruppe mit 1031 Mitgliedern die stärkste Ortsgruppe des Kulturbundes überhaupt.

Nachdem der Saal des Lutherheimes für Veranstaltungen und für die Jugendarbeit durch die Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt worden war, konnten Turn- und Sportgeräte angeschafft werden, so daß die Betreuung in dieser Hinsicht das ganze ]ahr durchgeführt werden konnte. Diese Abteilung beschränkte ihre Tätigkeit jedoch nicht nur auf Turnen, Leichtathletik und Sport, sondern es wurden auch Volkstänze eingeübt, es wurde gesungen, Theater gespielt und gewandert. Durch die vielseitige Arbeit und die Heranbildung fähiger Mitarbeiter wurde es möglich, weitere Unterabteilungen zu bilden. So entstanden die Jugendabteilungen (12-bis 16jährige), die Kinderabteilung (8- bis 12jährige), überall Buben und Mädel.

Außerdem wurde noch eine Frauenschaft gegründet, die sich hauptsächlich auf dem Betreuungssektor betätigte. Erst als die Männer beim Militär waren, wurden sie auch zu anderen Aufgaben herangezogen, und man muß heute noch anerkennen, daß die Frauen trotz Krieg, Besatzungsmacht und den damit verbundenen Verpflichtungen und Hindernissen das Beste leisteten.

Alle Namen der Männer und Frauen, denen die vorbildliche Organisation zu verdanken war, können wir nicht aufzählen, deshalb seien nur die Namen der Obmänner, die ab 1941 Ortsleiter hießen, angeführt: Obmänner bzw. Ortsleiter waren: Daniel Roth bis 18. 12. 1921, Adam Jaki bis 13. 12. 1932, Jakob Dietrich bis 1934, Georg Jaki bis März 1938, Philipp Beron bis Februar 1940, Wilhelm Schwäpler bis April 1942, Heinrich Schmidt bis zur Vertreibung im Oktober 1944. Jugendleiter war Adam Borst.

Vereine in Kischker: mit Gründungsjahr

- 1880 Evangelischer Männergesangverein

- 1911 Freiwillige Feuerwehr

- 1917 Frauenkirchenchor

- 1927 Sportklub Backo Dobro Polje

- 1930 Evangelischer Jugendverein

- 1935 Imkerverein

- 1936 Deutscher Männergesangverein

- ???? Jagdverein „Hubertus“

3 Musikkapellen, keine Vereine

- Kapelle: Christian Jakober

- Kapelle: Adam Schiffmann

- Kapelle: Adam Kehl

8.8 Der Weg der Donauschwaben von Gustl Huber

Übersicht über "Der Weg der Donauschwaben"

- l. Ansiedlung in Pannonien

- 2. Bäuerliche Welt

- 3. Dörflicher Lebenskreis - Brauchtum und Mundart -

- 4. Selbstbehauptung

- 5. Der Leidensweg

- 6. Neubeginn im Mutterland

- 7. Donauschwaben in Übersee

- 8. Umwälzungen im früh. Jugoslawien

Anhang:

Unverlierbare Heimat“ von Jakob Wolf

Zeittafel zur Geschichte der Donauschwaben

Auswahlliteratur

Donauschwaben-Wappen

l. Ansiedlung in Pannonien

Der Weg, der Werdegang der Donau-schwaben, kann wie bei kaum einem anderen deutschen Stamm bis in die Einzelheiten zurückverfolgt werden. Die Geschichte dieser Volksgruppe aus tüchtigen Bauern und Handwerkern begann mit dem Sieg christlicher Heere anno 1683 auf dem Kahlenberg bei Wien.') Die Türken wurden damals vor Wien abgewehrt und in den anschließenden Befreiungskriegen unter Karl von Lothringen, Max Emanuel von Bayern, Ludwig von Baden und dem viel be-sungenen Prinzen Eugen aus dem Raum der mittleren Donau hinausgedrängt. Die habsburgischen Kaiser sowie weltliche und geistliche Grundherren wollten aus den menschenleeren und verwüsteten Landschaften Pannoniens einen natürlichen und geschützten Lebensraum gestalten, dessen natürliche Grenzen die Ostalpen, Donau und Save bildeten.

So siedelten zwischen 1683 und 1786 rund 150.000 Menschen im Donaubecken an.

Unter der Regierungszeit Kaiser Karls Vl., der Landesmutter Maria Theresia (1740-1780) und Kaiser Josephs ll. (1780-1790) kamen die Ansiedler in drei großen und vielen kleinen „Schwabenzügen“ in die pannonischen Landschaften.

Die Einwanderung dauerte über ein Jahrhundert. Anfangs überwogen die schwäbischen Zuwanderer, später die Franken und Bayern, zu denen sich Elsässer, Lothringer, Pfälzer, Hessen, Böhmerwäldler, Schlesier, Westfalen, Schweizer, nicht zuletzt auch Österreicher und andere gesellten.

Die Siedler machten aus einer Ödnis die Kornkammer Europas. Freilich lautet der wohl bekannteste, eher bitter klingende Spruch aus der Kolonistenzeit:

- „Dem Ersten der Tod,

- dem Zweiten die Not,

- dem Dritten das Brot.“

Im neuen deutschen Stamm der Donauschwaben sind im Verlauf der Geschichte alle Kolonisten ohne Rücksicht auf ihren Herkunftsbereich aufgegangen. Wie die Einwanderung selbst, vollzog sich auch die Bildung eines Gruppenbewusstseins unter diesen Menschen in einem langen Zeitraum. In Mundart und Tracht, Sitte und Brauchtum gab es Verschiedenheiten, die sich erst allmählich anglichen und Unterschiede überbrückten.

Die Bezeichnung „Donauschwaben“ fand erst nach dem Ersten Weltkrieg allgemeine Verbreitung. Freilich waren die deutschen Siedler auch früher schon unter den Namen „Schwaben“ zusammen gefasst wurden. Die Madjaren und Slawen nannten sie so, und sie selbst übernahmen weitgehend diese Bezeichnung.

Der Siedlungs- und Lebensraum der Donauschwaben umfasst hauptsächlich den westlichen und südlichen Teil des pannonischen Beckens; dies ist der überwiegend ebene Teil des Donau-Karpatenraumes, der bis 1918 die östliche Hälfte der österreichisch-ungarischen Monarchie bildete.

An den Rändern des Beckens haben wir Berglandschaften, daran schließen sich ausgedehnte Hügellandschaften an. Am umfangreichsten ist aber die Lößlandschaft in der Tiefebene. Entlang den Wasseradern erstreckt sich ein breites Niederungsland, das im Süden zwischen Donau und Theiß seine größte Ausdehnung besitzt.

Das gesamte Siedlungsgebiet im Donau Karpatenraum zählte um 1918 über 1,5 Millionen Deutsche.

Die Siedler kamen kraft der kaiserlichen Ansiedlungspatente als „freie und unmittelbar kaiserlich-königliche Untertanen auf ewige Zeiten“ in die pannonischen Landschaften. Während die feudale Rechtsstruktur Ungarns nur Adelige und Leibeigene kannte, wurden die deutschen Siedler mit Bürgerrechten ausgestattet, und dies schon lange vor der französischen Revolution.

Im Banat und in der Batschka waren die meisten Siedler in den Gebieten der sogenannten „Militärgrenze” Untertanen der Wiener Hofkammer, in der durch Drau, Donau und Plattensee begrenzten „Schwäbischen Türkei“ unterstanden sie toleranten und aufgeklärten Adeligen.

Sie hatten Eigentum an Grund und Boden, Heirats- und Berufsfreiheit sowie „Freizügigkeit“, also Bewegungs- und Siedlungsfreiheit. Sie waren selbständige und freie Staatsuntertanen - die ersten freien Reichsbauern.

Aus dem Ansiedlungspatent der Kaiserin Maria Theresia (25. Februar 1763): „Wird den sich ansässig machen weilenden Teutschen Familien ein mit genügsamen Waldungen, gesunden Wasser darin fruchtbaren Äckern und Wißmatten überflüssig Versehenes Stück Landes angewiesen und damit Sie solches für immer in vollständiger Ruhe Bebauen mögen, von denen angränzenden Ortschaften mit besonderen Marksteinern unterschieden werden, desgleichen sollen Sie von allen allgemeinen kayserl. königl. Herrschaft, von allen Grundzinß oder sonstigen Grund Buchs Abgaben ebenfalls durch drei nacheinander folgende Jahre frey seyn... Sollen Sie für immer als unmittelbahre kayserl. königl. Unterthanen gehalten und so forth weder eine Gemeinde insgesamt, noch eine Familie oder Unterthan ins Besondere an jemand anderen Kauf Tausch- oder Geschanksweis überlassen und bey lebens nicht als Leibeigene, sondern als freye kayserl. königl. Unterthanen gehalten und angesehen werden: Und wird daher jedem frey gestellet, zu Verbleiben oder aber sowohl in dem Königreich auf einen anderen Orth, als auch außer demselben sich zu begeben.“

Die versprochenen Freiheiten lockten die Ansiedler ins Donauland. Habsburgische Werbeemissäre durchzogen zunächst das vorderösterreichische Schwaben. Der wichtigste Sammelpunkt der Kolonisten war die freie Reichsstadt Ulm. Die Siedler, der grundherrschaftlichen Lasten und der vielen Franzosenkriege müde, kauften sich von der Leibeigenschaft los und veräußerten ihr Gut. Sie waren in ihrer Mehrzahl vor allem Handwerker und Bauern.

Mit den „Ulmer Schachteln“ begann die Reise auf der Donau, dem 2.900 Kilometer langen europäischen Schicksalsstrom. Die Donauschifffahrt reichte damals von Ulm bis Belgrad. Reisegefährt waren auch die so genannten „Kelheimer Plätten".

Adam Müller-Guttenbrunn, der große Heimatdichter der Donauschwaben, schildert die Regensburger Station der Kolonisten:

„Die Auswanderer, die für die erste Kelheimer Plätte aufgenommen waren, drängten sich am frühen Morgen in den Beichtstühlen der Kirchen von Sankt Jakob und Sankt Emmeran; keiner wollte das Schiff besteigen, ohne vorher der heiligen Ausspeisung teilhaftig geworden zu sein.

Und bei Sankt Peter wurden dreizehn junge Paare getraut, die sich hier raschen Entschlusses gefunden. Der Kaiser ließ sie nicht über die Grenze, wenn sie sich nicht einigten. Und was man ihnen daheim verweigerte, das wurde jetzt befohlen. O wie gern folgten sie und wurden ein christliches Paar. Sie taugten besser zusammen, als alle die anderen Paare. Eine Nassauerin und ein Bauernbube aus dem Schwarzwald, ein Luxemburger Leineweber und ein Schwabenmädel vom Bodensee wären wohl niemals im Leben zusammengekommen, das war nur auf Befehl in Regensburg möglich. Und so wie diese, mischten sich die anderen Paare, in dem Hochzeitszug bei der dreizehnfachen Kopulierung erklangen alle Mundarten und glänzten alle Trachten aus dem Süden und Südwesten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ob sich die Paare alle verstanden haben? Das war nicht ganz sicher. Aber wahre Liebe überwindet jeden Dialekt.“

Das im Mittelalter entstandene ungarländische städtische Deutschtum war zur Zeit der türkischen Herrschaft und der Türkenkriege untergegangen. Aber als die ersten donauschwäbischen Kolonisten bei dem damals noch nicht mit Pest vereinigten Buda (Ofen) Rast machten, war die Stadt bereits seit vierzig Jahren wieder mit deutchen Bürgern besiedelt.

Nach der Befreiung Ungarns von der Türkenherrschaft wurden die Städte Pannoniens als Stützpunkte militärischer und wirtschaftlicher Entfaltung hauptsächlich von deutschen Handwerkern und Wirtschaftstreibenden wieder aufgebaut. Bis 1800 lebte rund die Hälfte der Donauschwaben in den Städten. Die meisten dörflichen Siedlungen der Donauschwaben wurden als geschlossene Dörfer geplant und in regelmäßigen Quadraten angelegt. Die Siedlungshäuser wurden buchstäblich aus dem Boden gestampft. Den Dachstuhl lieferten oft die zerlegten Schiffe. Steppengras und Schilfrohr dienten als Dach.

Die Hofkämmerei in Wien genehmigte zwei Formen von Häusern, ein Bauernhaus mit Küche, Stube und Kammer und ein kleineres für die Handwerker, die „KleinhäusIer". Erst zur Zeit des dritten großen Schwabenzuges gehörten Vorratskammern und Stallungen zum amtlich vorgesehenen Hausplan.

Kaiser Joseph ll. besuchte zweimal die Batschka, um sein Siedlungswerk in diesem Land zwischen Theiß und Donau aus der Nähe zu erkunden. Eine donauschwäbische Sage erzählt:

„Der Kaiser ist gern heimlich im Land herumgegangen. So hat er gesehen, was die großen Herren wirklich treiben und wie sie das Volk bedrücken. Darum haben die ihn nicht gemocht, die Bauern und Armen aber um so lieber. Auch bei uns in Etschen in der Schomodei ist er durchgekommen. Er war verkleidet wie ein Rumlaafer, hat sich ruhig von den Leuten ein Tippel Milch und ein Stück trockenes Brot geben lassen.

Niemand hat an dem Rumlaafer erkannt, daß er der Kaiser ist und in Wien in einem schönen Schloß wohnt. . “

Der englische Geograph Paton bereiste im 19. Jahrhundert die Länder des mittleren Donauraums. Er hinterließ das eindrucksvolle Wort:

„Das Banat ist die Kornkammer nicht allein Ungarns, sondern des österreichischen Kaiserreiches. Man kann bis an das Delta des Nil reisen, um ein von der Natur so bevorzugtes Land zu finden."

2. Bäuerliche Welt

Wo sich die Heere des Prinzen Eugen durch mannshohes Gras gequält hatten, so daß nicht selten die Reiterei des Heeres voran reiten mußte, um dem Fußvolk einen Weg zu bahnen, da nahm der donauschwäbische Bauer das Land unter seinen Pflug. Im 18. Jahrhundert veränderte er das Bild der Landschaft. Die Grassteppe verschwand, Abzugskanäle legten die Sümpfe trocken, Verbindungsstraßen und Brücken entstanden, die Theiß und die Donau wurden in große Erddämme gezwungen, so daß nur in gelegentlichen Katastrophenjahren, wenn die Dämme barsten, die Frühjahrs-überschwemmungen das Land verödeten. Nach kurzer Zeit bekam der Staat durch Zehent, Steuer und Robot (Arbeitsleistungen für den Staat; 1848/1849 abgeschafft) das zurück, was er in die Ansiedlung investiert hatte.

„Nicht mit dem Schwerte, mit der Pflugschar erobert“, sagt ein Wahrspruch von Stephan Augsburger auf der Turmfassade der Parabutscher Kirche.

Nach dem Urteil der historischen Wissenschaft waren die aus Süddeutschland eingewanderten Bauern die fortschrittlichsten im damaligen Europa.

Sie brachten auch eine Reihe von Tugenden mit, die sie im ungarischen Ständestaat zu einer willkommenen Arbeitskraft machten: Fleiß, Ausdauer, Verantwortungsbewußtsein, Ordnungsliebe, Genügsamkeit, Bereitschaft zur Einordnung, Sparsamkeit.

Sehr häufig waren die Häuser der deutschen Dorfbewohner Pannoniens in Form des fränkischen Streckhofes gebaut. Der vordere, der Gasse zustrebende Teil des Gebäudes hatte zum Hof hin einen breiten Gang, der von Säulen getragen und mit Weinreben bewachsen war. Oft grüßten von der Einfahrt oder der Hauswand im vorderen Hof „Haussprüche“, wie zum Beispiel:

- Spreche Wahrheit, denke klar, wenn du Wein kaufst, zahle bar.

- Oder: Gott beschütze uns vor schweren Zeiten, vor Maurern und vor Zimmerleuten.

- Ein anderer Spruch: Das schönste Wappen auf der Welt ist der Pflug im Ackerfeld.

- Oder: Eigener Herd ist Goldes wert. Ist er auch arm, hält er doch warm.

Die Wirtschaftskraft der Donauschwaben wuchs in den Siedlungsgebieten bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges: Sie bildeten ein Fünftel der Bevölkerung, besaßen ein Viertel des Bodens und lieferten ein Drittel der Ernteerträge.

Neben dem Getreideanbau - der Weizen stand weitaus an der Spitze - kam auch anderen Kulturpflanzen erhebliche Bedeutung bei den Donauschwaben zu.

Im Ofner Bergland, in der Schwäbischen Türkei, auf den Lößplatten, der Teletschka in der Batschka und in den sandigen Böden des Banates um Werschetz und Weißkirchen gab es den donauschwäbischen Weinbauern, der sich ausschließlich der Erzeugung des edlen Rebensaftes widmete, des neben dem' Bier bevorzugten Getränks der Siedler.

„Öfter ist ein Glas Wein stärker als zwei Rösser." pflegten die Dorfleute zu sagen.

Dem Hanf kam in der Batschka und in geringerem Maße in Kroatien und Slowenien sowie im Banat eine besondere Stellung zu. Die deutschen Siedler brachten ihn aus Baden und der Pfalz mit. In den genannten Gebieten ist er in den letzten Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg geradezu die Grundlage des Wohlstandes geworden. Von den 135 Hanfaufbereitungsbetrieben im Jahre 1942 gehörten 101 den Deutschen.

Bis weit in unser Jahrhundert wurde ein großer Teil des selbsterzeugten Hanfes, Flachses und der Wolle im Dorf selbst verarbeitet. Da mußte das Spinnrad viele Stunden laufen, bis man das Garn beisammen hatte, das der Stricker oder Weber benötigte.

Zum Lob der Frauen und Mädchen muß gesagt werden, daß sie die Nachmittage und Abende, die sie in der „Spinnstube“ verbrachten, zu einer dörflichen Institution werden ließen.

Vielerorts gab es an den Wochentagen die „Spinnreihe“. Die Mädchenkameradschaften versammelten sich reihum jeweils an einem bestimmten Abend bei einer der Kameradinnen, wo sie ihre Spinnräder fleißig laufen ließen. Daß dabei die neuesten Dorfnachrichten eifrig besprochen wurden, versteht sich von selbst. Meist gesellten sich im Laufe des Abends jene Burschen zu den Mädchen, die auf die eine oder andere, wie man so sagt, ein Auge geworfen hatten. Da gab es ein großes Scherzen, Singen und Lachen. War man verliebt oder sich schon versprochen, so durfte der Bursche das Mädchen bis zu dessen Elternhaus begleiten.

In den deutschsprachigen pannonischen Dörfern war das Verhältnis von Mann und Frau in der Alltagswelt durch sehr klar abgegrenzte Rollen geregelt und somit weithin festgelegt. In der Bauernfamilie waren die Ackerbestellung, die Pflege des Weingartens und der Obstbäume, die Besorgung des Pferdestalles und der Schweinezucht Sache des Mannes. Die Besorgung der Küche und der Wäsche, die Pflege des Blumen- und Gemüsegartens, der Kuhstall, der Hühnerhof und ein kleineres Ausmaß Feldarbeit und Erntehilfe Sache der Frau.

Sehr häufig lebten drei Generationen unter einem Dach. Der Donauschwabe besaß keinen „Bauernhof“, sondern ein „Bauernhaus“, das eng an das Haus des Kaufmannes oder des Handwerkers angebaut war. Der Hof war in der dörflichen Umgangssprache wirklich nur das Geviert, das von der Gasse, dem eigenen Haus, dem eigenen, meist quergestellten Schuppen und der langen fensterlosen Rückmauer des Nachbarhauses umschlossen wurde. Der Hof konnte in einen vorderen, durch ein Blumengärtlein und durch eine durchgehende Bepflasterung ausgezeichneten „Vorderhof“ und in einen „Hinterhof“ aufgeteilt sein. Der Hinterhof gehörte gewissermaßen den Haustieren und dem großdimensionierten Misthaufen, der den nötigen Dünger lieferte.

3. Dörflicher Lebenskreis

- Brauchtum und Mundart - Die Religion besaß in der dörflichen Lebenswelt der Donauschwaben großes Gewicht und zugleich gestaltende Kraft: Sie bestätigte die hergebrachte Lebensweise und verlieh ihr Recht und Pflicht in einem höheren Sinn. Es galt als gottgewollt, fleißig zu arbeiten, die eheliche Treue zu halten, der elterlichen Autorität zu gehorchen und Gottes Gebote zu achten. Damit erschien Gott als der Spender allen Lebens.

Das Kirchenjahr gliederte durch die religiösen Feste und das religiöse Brauchtum den Jahresablauf.

Die Feste wurden mit barocker Sinnlichkeit und Gefühlsweite gefeiert. Ein Hang zur Üppigkeit und Fülle lässt sich dabei nicht leugnen, nicht allein bei der Vielzahl von lukullischen Gerichten, auch in der Vorliebe für die Blasmusik.

Die Kirchen standen im Zentrum der donauschwäbischen Dörfer. Dem Stil nach gehörten sie dem Nachbarock an, dem man auch den Namen „Siedlerbarock“ oder „Donaubarock“ gab. Sie lösten die ersten Bethäuser ab.

lm „Dritten Großen Schwabenzug“ (1781-1787) unter Kaiser Joseph ll. wurden, mit dem Toleranzpatent, das allen Bürgern der Monarchie Glaubensfreiheit gewährte, auch protestantische Siedler angeworben und in möglichst geschlossenen Gemeinden angesiedelt. In ihrer Bauweise unterschieden sich die katholischen und evangelischen bzw. auch reformierten Kirchen kaum.

Fronleichnamsfest

In den katholischen Gemeinden wurde das Fronleichnamsfest prächtig gefeiert. Jedes Jahr ging die Prozession um ein anderes Häuserquadrat. Vier Fronleichnamshäuschen mit Altären wurden von verschiedenen Familien errichtet und mit Frühlingsblumen üppig ausgeschmückt. Die Musikkapelle, die Ortsfeuerwehr, die Schulkinder, die „Weißen Mädchen“, Jugendgruppen und eine große Anzahl von Erwachsenen, nicht zuletzt zahlreichen Männern, zogen bei Musik, Gesang und mit Girlanden geschmückten Prozessionsfahnen mit dem Pfarrer, der unter dem Baldachin die Monstranz trug, von Altar zu Altar.

Die sittliche Welt der Donauschwaben war nüchtern, rational, leicht von der Aufklärungsmentalität der aufgeklärten Herrscher, die sie angesiedelt hatten, geprägt, tolerant auch den Andersnationalen gegen über. Die Religion bewahrte aber - gerade das Fronleichnamsfest zeigt es - viel von der barocken Sinnlichkeit.

Die „Hochzeitslader“

Wie in alten ständischen Gesellschaften üblich, hatten die Eltern der Brautleute das gewichtigste Wort zu reden, wenn sich zwei junge Leute für das Leben zusammentun wollten:

Liebe und Vernunft mußten da schon öfters einen kräftigen Kompromiß eingehen. War die Hochzeit „festgemacht“, zogen die beiden Brautführer eine oder zwei Wochen vor der Hochzeit jauchzend durch das Dorf, um die Gäste persönlich einzuladen. Sie hatten ihren Hut mit Kunstblumen und mit meterlangen bunten Bändern geschmückt, auf den Ärmel des Festgewandes hatten sie das alte Signum des Brautstandes, das Rosmarinsträußchen, geheftet, und in der Hand trugen sie an einem Band die gefüllte Weinflasche.

Brautpaar

Vor oder nach der Trauung pflegten die Hochzeitsgäste dem Brautpaar mit den Worten zu gratulieren: „lch wünsch euch viel Glück im Ehestand, Gesundheit und eine große Kinderschar.“ Die Brautleute waren meist dunkel gekleidet. Die Braut trug auf dem Kopf den Myrtenkranz, das Zeichen der treuen Liebe. Aus Ermangelung eines echten Myrtengrüns wurde künstlich weiße Myrte aus Wachs verwendet. Das „Ehrenkränzel“ im Haar und der Myrtenzweig über der Bluse waren unentbehrlicher Bestandteil der Brautkleidung.

Der Bräutigam trug einen Myrtenzweig an der Brust und am Arm. Die Braut hielt in der Hand das Gebetbuch, den Rosenkranz und ein gestärktes Taschentuch. Mancherorts trug der Bräutigam auch einen Hutschmuck. So war es auf den dörflichen Hochzeiten der zu achtzig Prozent katholischen Donauschwaben.

Taufe

lm Volksmund brachte „der Storch“ das Kind aus dem „Milchbrunnen“, legte es der Hebamme in den Arm, und diese gab es der Mutter. So wurden die Dorfbewohner alle schlicht und selbstverständlich im eigenen Elternhaus geboren. Die Kinderfreudigkeit der Donauschwaben war groß.

Die nach Pannonien Eingewanderten werden auf 150.000 Seelen geschätzt. Bei der Vertreibung, also nach rund 200 Jahren, waren sie trotz der hohen Kindersterblichkeit eine Nationalität mit 1,5 Millionen.

Besuchte man die Wöchnerin, so besprengte man sie und das Neugeborene mit Weihwasser. Am Tauftag wurde das Kind in den Taufpolster eingebunden, den die Braut seinerzeit als Hochzeitsgeschenk bekommen hatte, und mit einem buntgestickten Tauftuch bedeckt. Das Kind wurde meistens schon zwei, drei Tage nach seiner Geburt getauft.

Die Hebamme, der „Göd“ oder „Phat“ und die „Godl“ schritten festlich gekleidet zur Kirche, eifrig beäugt von allen, die nicht bei der Arbeit waren. „Godlschauen“ gehörte zur Festlichkeit, gelegentlich auch ein Böllerschuß.

Schule

Die Lehrer genossen in den Schwabendörfern eine unbestrittene und hohe Autorität. Da es in den Familien üblich war, daß schlimme Kinder von Vater oder Mutter Schläge fassten, war es auch den Lehrern gestattet, ihre Autorität mit dem „spanischen Rohr“ zu festigen. Mit einer ängstlichen Ehrfurcht trugen denn auch die „Erstklässler“ ihren „Ranzen“ in das überfüllte Schulhaus. Die Utensilien, die sie mitschleppten, bestanden zunächst nur aus einer Schiefertafel, einem Griffel und einem Schwamm. Auf der Schiefertafel konnte man mit dem feuchten Finger rasch und heimlich eine Korrektur anbringen und dies war oft sehr notwendig, wenn man, wie in Jugoslawien, schon in der dritten Klasse einer deutsch geführten Volksschule die kyrillischen Buchstaben lernen mußte.

Unbekümmerte Jugend

Um leichten Gemütes auch einmal im Freien zu tanzen, dazu bedurfte es bei der donauschwäbischen Jugend keines besonderen Anlasses. Die Musik wurde im vorigen Jahrhundert vorwiegend mit der Ziehharmonika gespielt, bis sich anfangs dieses Jahrhunderts die Blasmusikkapellen in den Dörfern zu etablieren begannen. Die drei Tanzsaisonen des Jahres waren seit alters her bis auf die Stunde genau festgelegt, wobei in den einzelnen Dörfern, besonders wenn es sich um verschiedene Konfessionen handelte, leichte Unterschiede auftreten konnten.

Die Faschingssaison begann mit dem Sonntag nach dem Dreikönigstag und endete mit Faschingsdienstag. Die zweite Saison begann mit dem Sonntag nach dem Weißen Sonntag, also zwei Wochen nach Ostern, und endete mit Pfingsten oder mit Beginn der Erntezeit. Die dritte Saison hatte in katholischen Dörfern etwa Mitte August ihren Anfang und endete mit dem Kathreinabend, also am 25. November.

Kirchweih

Zu den fröhlichsten Festen Altpannoniens zählte das Kirchweihfest. Im Ortszentrum nahe der Kirche bauten die fahrenden Markt- und Spielleute ihre Schießbuden, Flugschaukeln, Zuckerstände und Warentische auf, und für die Kleinen, nicht zu ver-gessen, die „Englischreiterei“, wie man das Ringelspiel gerne nannte. Während die Flugschaukel mit einem dröhnenden Dieselmotor angetrieben wurde, bevorzugte die Englischreiterei als Antrieb die Kraft junger Burschen, die sich gerne einige Groschen verdienen wollten oder zu einer freien Runde kamen.

Nur während der Gottesdienste war es ruhig, dann aber ging es den ganzen Tag hoch her, und das Geknalle der Schießbuden wollte bis spät in die Nacht kein Ende nehmen. Hatte die Jugend vom Tanzen genug, konnte sie sich auf dem Kirchweihmarkt vergnügen, und es war für die Mädchen häufig eine „Stunde der Wahrheit“, wenn sie erfuhren, welcher Bursche sich aufraffte, ihnen ein Geschenk zu kaufen.

„Wanns Kerweih werd, wanns Kerweih werd,

no schlacht mei Vatr e Bock, no tanzt mei Mottr,

no tanzt mei Mottr, un schwänzelt ehre Rock“

Die Zeit unmittelbar vor dem großen Feststand im Zeichen der Vorbereitungen. Felder und Fluren, Hof und Garten mußten aufgeräumt und in Ordnung sein. Es sollte an nichts fehlen, denn: Es is nere eemol Kerweih im Johrl

Kurz vor dem Fest überreichten die Burschen den Mädchen den Hut mit dem Spruch: Putzscht du mir mei Kerweihhut - und ich bin dir immer gut!

Wenn ein Mädchen den Hut annahm, so waren Bursch und Mädchen für die Dauer der Kirchweih ein Tanzpaar.

Das „Hutputzen“ gab den Neugierigen oft Aufschluß über bevorstehende Eheschließungen.

Sterben

Bis zur Vertreibung war es die Regel, daß man zu Hause, im Kreise seiner Angehörigen starb, und meist rief man auch die Nachbarsleute zusammen, wenn man die letzten Stunden des Sterbenden mit dem Gebet begleitete.

Der Tote wurde im eigenen Hause offen aufgebahrt. Bei Katholiken stand bei der Tür ein Kessel mit dem Weihwasser. Mit einem Buxbaum- oder Rosmarinzweig besprengten die Verwandten, die Freunde, Bekannten und Feldnachbarn den Toten, wenn sie die Aufbahrungsstube - dies war meist die beste des Hauses - beraten.

Nach einem stummen Gebet setzte man sich zu den anderen Trauergästen und hielt „Nachrede“ auf den Toten. Bis zum Begräbnis war der Tote nie allein.

Mundart

Im Verlaufe von 200 Jahren konnte sich auch eine eigene Stammesmundart auf rheinfränkischer Grundlage entwickeln. In diese Mundart flossen viele Worte und Ausdrücke aus dem bayerisch-österreichischen Bereich ein. Einige Rätsel in Mundart verdeutlichen das. Was ist das?

A hohli Mudder, A derrer Vadder und a fettichs Kind. - Gemeint ist das Butterfaß.

Und ein anderes Mundarträtsel wieder lautet:

Uf zwa Säule steht a Weinfaß Uf'm Weinfaß steht a Mahlmühl

Un a Plappermühl, Un owe druf is a ruppiche Wald. Wer rot' des bald?

Zu erraten ist der Mensch, der fröhliche Donauschwabe, versteht sich.

Hiner meim Vadder sei Zäunche ackert a schwarzbraunes Schweinche.

Des brauch ke Pluch, des brauch ke Schar,

Wann's heemkommt, weeß ke Mensch, wu's war. - Das ist der Maulwurf.

Zu Neujahr wünschten Kinder ihren Eltern, Großeltern, Paten und Bekannten:

Ich winsch eich viel Glick im neie Johr, langes Lewe, G'sundheit un Zufriedenheit -

un no em Tod die ewichi Glückseligkeit!

Man sollte an Neujahr kein Hühnerfleisch essen, weil die Hühner rückwärts scharren,

sondern Schweinefleisch, denn Schweine wühlen vorwärts.

Zu Fasching sollte man kein gefülltes Kraut kochen, sonst würden viele Disteln im Feld wachsen.

An Silvester sollte kein Wäschestück auf dem Boden hängen, denn so viele Häute von verendetem Vieh kämen im neuen Jahr darauf.

Welche greifbare Veranschaulichung donauschwäbischer Bodenständigkeit liegt in Redensarten wie: Er eßt wie e Drescher und schnauft wie e g'stoppti Gans.

Auch an Sprichwörtern sind die Donauschwaben reich, viele wurden nach der Vertreibung aus der Heimat gesammelt.

Hier ein Beispiel: Die Frau im Haus, so selber wacht, aus einem Kreuzer zehne macht.

Ein anderes Sprichwort lehrt:

Nicht die Geburt macht schlecht oder gut, von Adel ist, wer edel tut.

4.. Selbstbehauptung

Im Zeitalter des Nationalismus mußte Kaiser Franz Josef 1867 das Drängen seiner Völker nach staatlicher Mitbestimmung mit der Umgestaltung des Staates in eine Doppelmonarchie Österreich-Ungarn beantworten. Die Folge war, daß er die Rechte der Volksgruppen im als Königreich wiederhergestellten Ungarn nicht mehr durchsetzen konnte. Die Madjaren benutzten ihre staatspolitische Übermacht zu einer massiven Madjarisierungspolitik. Früher hatten sich die Donauschwaben in Einzelbeschwerden an den Kaiser wenden können.

Nun mußten sie sich aus eigener Kraft gegen die staatspolitische Überfremdung und Umnationalisierung zur Wehr setzen. Auf die Auflösung der deutschen Selbstverwaltung in den Gebieten der nun aufgehobenen Militärgrenze oder die Erklärung des Madjarischen zur Staatssprache reagierten die Donauschwaben mit der Gründung eigener Vereine („Deutsch-Ungarländischer Arbeiterverein“ 1885, „Südungarischer Bauernverein“ 1891 u.a.) oder der Herausgabe eigener Zeitungen. Besonderes Gewicht hatte der Kampf um die Erhaltung des deutschen Schulwesens.

So entwickelten sie erstmals eine eigene Aufbau- und Abwehrbewegung. Der Dichter und Schriftsteller Adam Müller-Guttenbrunn weckte ihr ldentitäts-bewußtsein, Edmund Steinacker sorgte für inspirierende Ideen, und die Tatkraft von Ludwig Kremling führte schließlich 1906 zur ersten Parteigründung der Donauschwaben: In Werschetz, Südbanat, wurde die „Ungarländische Deutsche Volkspartei“ ins Leben gerufen. Mit diesem ersten Versuch, sich in einer parlamentarischen Volksvertretung Gehör zu verschaffen, begann das Erwachen der Donauschwaben zur eigenen Nationalität.

Die Schulnot:

Die donauschwäbische Schulnot setzte mit dem Verbot der deutschen Unterrichtssprache in Ungarn zu Beginn dieses Jahrhunderts ein. Es gab einen meist vergeblichen Kampf der Donauschwaben um ihre Schulautonomie nach ihrer Aufteilung auf drei der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie.

Die Rumänen gestatteten neben deutschen Volksschulen auch einige mittlere und höhere Schulen mit deutscher Unterrichtssprache.

Jugoslawien verstaatlichte 1922 sämtliche Schulen, nur die Volksschulen durften deutschsprachige Parallelabteilungen an slawischen Schulen errichten. In Ungarn lagen die Dinge ähnlich. Erst ab 1940 wurden in Jugoslawien und Ungarn Gymnasien mit deutscher Unterrichtssprache zugestanden.

Das Ende der Donaumonarchie:

Beim Zerfall der Donaumonarchie wurden die Donauschwaben 1918/1920 zu etwa je einer halben Million auf die Nachfolge-staaten Ungarn, Rumänien und Jugoslawien aufgeteilt. Bevor noch ein Friedensvertrag mit Jugoslawien abgeschlossen war, sollten Donauschwaben zum serbischen Militär einrücken. Auf ihre Weigerung hin wurden viele mißhandelt, einige von aufgebrachten serbischen Nationalisten sogar ermordet.

Jeder Nation ihren Staat! Unter dieser Devise waren die Nachfolgestaaten der Donaumonarchie entstanden. Nun lebten aber im Südosten Europas unter den nunmehr herrschenden Mehrheitsvölkern auch nationale Minderheiten wie die Donauschwaben. Die Heimatstaaten waren sittlich und rechtlich verpflichtet, ihren Minderheiten den Schutz ihrer Eigenart zu garantieren. Politische Vertretung, Kultur- und Schulautonomie zu gewähren, war das innere Gebot einer neuen Ära. Es kam in sehr eingeschränktem Ausmaß nur in Rumänien zur Geltung. Obwohl die Donauschwaben in ihren Kulturorganisationen offen der Devise „Staatstreu und volkstreu“ folgten, wollte man nicht, daß sie als Nationalität kulturell und politisch gleichberechtigt wurden. Sie sollten nur Steuerzahler bleiben. Die christlich konservativ, liberal und kulturnational denkenden Donauschwaberı durften sich nicht entfalten.

Nationalismus und Irrationalismus forderten ihre Opfer. Nach einer Wahlveranstaltung in einer gemischtsprachigen Gemeinde der Batschka wurden die donauschwäbischen Abgeordneten Dr. Kraft, Dr. Graßl und Karius von serbischen Nationalisten überfallen, geschlagen und lebensgefährlich verletzt.

Die Donauschwaben und das Dritte Reich: Im Zuge der unbefriedigenden Umsetzung der in den Pariser Vorortverträgen garantierten Minderheitenrechte entstanden auch unter den Südostdeutschen nationale Bewegungen, die teilweise in Gegensatz zu den alten Volksgruppenführungen gerieten. Sie fanden nach 1933 das Interesse der Volkstumspolitik des „Dritten Reiches“, das nach anfänglicher Zurückhaltung die Donauschwaben als Instrument der deutschen Außenpolitik entdeckte.

Unter den Donauschwaben kam es in den dreißiger Jahren zu teilweise heftigen Auseinandersetzungen um Politik und Ziele der deutschen Volksgruppen und um ihr Verhältnis zum Deutschen Reich. In Ungarn entstand neben dem von Jakob Bleyer gegründeten liberalen „Ungarländisch-Deutschen Volksbildungsverein“ die um Franz Basch gescharte „volksdeutsche Kameradschaft“, die sich stärker an der deutschen Politik orientierte. Basch wurde 1938 frei gewählter Vorsitzender des neugegründeten „Volksbundes der Deutschen in Ungarn“.

In Rumänien orientierte sich die Führung der dortigen Donauschwaben in den dreißiger Jahren zum Deutschen Reich hin, nach Bildung einer „Nationalsozialistischen Erneuerungsbewegung der Deutschen in Rumänien“ (NEDR) konnten schärfere Konflikte nur durch Kompromisse der älteren Volksgruppenführer vermieden werden.

In Jugoslawien kam es in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre zu ideologischen Konflikten unter den Donauschwaben, die ab 1938 eine geschlossene Politik der deutschen Volksgruppe fast unmöglich machten. Die ältere Generation und die Kirchen etwa leisteten Widerstand gegen die Einführung von am reichsdeutschen Vorbild orientierten Organisationsformen und gegen die Propagierung einer volksdeutschen Einheitstracht. Die neuen Volksgruppenführungen proklamierten als ihre Ziele die Erhaltung der deutschen Art und die solidarische Einordnung des Einzelnen in seine Volksgruppe, erklärten ihr Deutschsein zur Lebensaufgabe und zum Lebenssinn. Die Donauschwaben wollten ihre Eigenart erhalten.

Aber aufgrund der Tatsache, daß die Heimatstaaten der Donauschwaben kulturelle und schulische Autonomie und die Anerkennung als Rechtspersönlichkeit erst durch die Mitwirkung des Deutschen Reiches gewährten, wurden die Donauschwaben in ihren Heimatstaaten unverschuldet zunehmend mit der Politik des Dritten Reiches identifiziert. Das sollte sich wenige Jahre später verhängnisvoll auswirken.

Als 1941 der Konflikt zwischen den Achsenmächten und Jugoslawien ausbrach, wurden aus den deutschen Gemeinden Jugoslawiens führende Männer des „Schwäbisch-Deutschen Kulturbundes“ als Geiseln verschleppt und in den historischen Kasematten der Festung Peterwardein interniert.

Als der Wille der Partisanen Titos, die Donauschwaben zu vernichten und die Frage der deutschen Minderheit in Jugoslawien einer „Endlösung“ zuzuführen, durch Terroranschläge bestätigt wurde, stellte die autonome Volksgruppe im jugoslawischen Banat die Division „Prinz Eugen“ auf. Sie sah sich aufgrund des sittlichen Notstandsrechtes auf Schutz von Heimat und Leben zu dieser Maßnahme gezwungen. Die Führung der Division ging ganz in reichsdeutsche Hände über, und so kam es, daß sie fast ausschließlich im Partisanenkampf eingesetzt wurde. Die Ideologen der Partisanenbewegung konstruierten aus dieser Tatsache den Vorwurf des Landesverrates und fanden so den gesuchten Vorwand, gegen die Donauschwaben in drakonischer Weise vorzugehen.

Die Donauschwaben wurden doppelt betrogen: Die Führung des Dritten Reiches nützte ihren Idealismus und ihre Gehorsamsbereitschaft aus, um sie für ihre Zwecke auf den Schlachtfeldern bluten zu lassen und versuchte, ihre Volksgruppenleitungen für ihre Politik gleichzuschalten und einzuspannen für die Nachkriegsregime Ungarns, Jugoslawiens und zum Teil auch Rumäniens war dies ein willkommener Vorwand, sie eines kollektiven Landesverrates zu bezichtigen, sie zu vertreiben oder zu vernichten.

5. Der Leidensweg

- Flucht, Deportation, Lagerhaft -

Der Weg der Donauschwaben wurde zur Passion. Sie begann mit der großen Flucht eines Teiles der Donauschwaben, als im September 1944 die russische Front herannahte, es war wie ein „Umgekehrter Schwabenzug“. Sie setzte sich fort mit den Erschießungen volksdeutscher Männer durch jugoslawische Partisanenkommandos in den Oktober- und Novembertagen dieses blutigen Herbstes. Sie schien ein gnädigeres Gesicht anzunehmen in den Weihnachtstagen 1944, als man Männer und Frauen der Batschka und des Banates in Viehwaggons zu Zwangsarbeit in die Bergwerke der Ukraine deportierte. Sie fand ihren Höhepunkt mit der Zwangsräumung der donauschwäbischen Dörfer Jugoslawiens um Ostern 1945 und einer Einweisung in die Arbeits- und „Endlager“. Drei Jahre hin durch blieb die Passion ein Auf und Ab von Sterben und Flüchten in Jugoslawien und ein zwangsweises Aussiedeln in Ungarn.

Und als sie - nach der großen Bonner Dokumentation - unter den Jugoslawien-deutschen ihre nahezu hunderttausend Opfer verschlungen hatte und auszuklingen schien, erwachte sie zu einem schrillen Finale: 1951 wurden fünfzigtausend Deutsche in Rumänien zur Zwangsarbeit in die Baragansteppe am Schwarzen Meer verschleppt.

Der Exodus der Donauschwaben des Banates vor den herannahenden Russen ist mangelhaft, erstickt im Kompetenzstreit. Von den nahezu 250.000 Donauschwaben der Batschka verlassen 85.000 mit 10.000 Planwagen das Land und stauen sich an den Fähren und Brücken der Donau. Die Evakuierung der Deutschen Kroatiens gelingt nach Plan. Nur das Allernotwendigste können die Menschen mitnehmen. Von Westungarn ziehen sie über Österreich in das Sudetenland, nach zwei Monaten sind viele in Schlesien. Von dort flüchten sie zurück in das Sudetenland, ziehen sich vor der herannahenden Front nach Österreich und Bayern zurück. Die donauschwäbischen Flüchtlinge hatten zunächst die Hoffnung auf Rückkehr in ihre Heimat.

Was aber waren die Leiden der Daheimgebliebenen? Am 21. November 1944 faßte der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung Jugoslawiens den Beschluß, den Donauschwaben die Bürgerrechte abzusprechen und ihr Eigentum als Feind-vermögen einzuziehen.